今天趣历史小编就给大家带来清朝养廉银,希望能对大家有所帮助。

养廉银,为清朝特有的官员之薪给制度。创建自1723年的该薪给制度,本意是想藉由高薪,来培养鼓励官员廉洁习性,并避免贪污情事发生,因此取名为养廉。养廉银的来源来自地方火耗或税负,因此视各地富庶与否,养廉银数额均有不同。一般来说,养廉银通常为薪水的10倍到100倍。例如,台湾巡抚刘铭传的年薪为155两,养廉银则达一万两。而台湾总兵年俸67两,军事加给144两,而养廉银则为1500两。

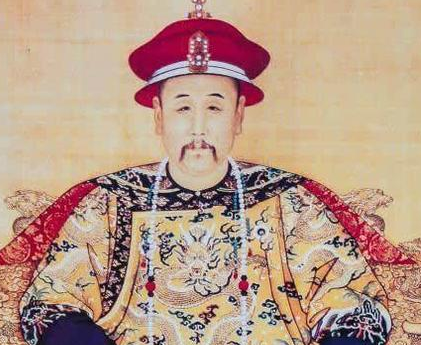

养廉银为中国清朝特有的官员之俸禄制度。创建自清世宗雍正元年(1723年)的该薪给制度,本意是想借由高薪,来培养鼓励官员廉洁习性,并避免贪污情事发生,因此取名为养廉。摊丁入亩、火耗归公后,清政府将所有税收(包括酒醋税等地方税)改归朝廷所有,致使地方财政困难,看似高薪养廉,实际上将地方行政费用归于地方***所有,导致清朝地方贪腐情况为史上之最。

清初文官的俸禄标准是依据万历《大明全典》制定的低薪制,知县每月支俸3两,一家一日粗食安饱兼喂马匹,须银五六钱,一月俸不足五六日之费(实际上《大明会典》载正七品:岁该俸九十石。内本色俸、五十四石。折色俸、三十六石。本色俸内、除支米一十二石外。折银俸三十五石。折绢俸七石。共该银二十六两九钱五分。折色俸内、折布俸一十八石。该银五钱四分。折钞俸一十八石。该本色钞三百六十贯;合计一年约领大米1,105公斤、27两五钱白银及宝钞360贯,足够12口人一年的开销,再加上明代所有的外命妇、诰命夫人有自己的年俸,并不包含在官员支俸中,地方官府的行政、人事、伙食开销也不需要地方官员负责,再加上七品优免田赋80亩,免丁徭8人,又再加上稍为大一点官多半有兼俸(比如夏原吉领户部尚书、太子少傅、少保三俸,王守仁领兵部尚书、左都御史、新建伯三俸,海瑞亦有吏部右侍郎、南京右都御史二俸,加上外命妇的俸给,各边镇守各官尚有1~20顷的养廉田,这些都不需要孝敬京官,也不需要被被内务府或皇帝巧立名目讹诈),明代官员真实的薪俸比目前所认知的要来的高;所以清初延续的并不是明代的薪俸制度,而是关外那套类分赃制的封建制度,且很多官员在雍正前根本无薪水可领,又白银购买力越来越低,所以必须从百姓身上剥削)。 因此在康熙末年几乎是无官不贪,甚至康熙本人也不完全反对官员贪污。雍正元年(1723年)特设养廉银,因官吏贪赃,时有所闻,特设此名,欲其顾名思义,勉为廉吏也, 知大臣禄薄不足用,固定中外养廉银两,岁时赏上方珍物无算。 养廉银的来源来自地方火耗或税负, 因此视各地富庶与否,养廉银数额均有不同。

清初文官的俸禄标准是依据万历《大明全典》制定的低薪制,知县每月支俸3两,一家一日粗食安饱兼喂马匹,须银五六钱,一月俸不足五六日之费(实际上《大明会典》载正七品:岁该俸九十石。内本色俸、五十四石。折色俸、三十六石。本色俸内、除支米一十二石外。折银俸三十五石。折绢俸七石。共该银二十六两九钱五分。折色俸内、折布俸一十八石。该银五钱四分。折钞俸一十八石。该本色钞三百六十贯;合计一年约领大米1,105公斤、27两五钱白银及宝钞360贯,足够12口人一年的开销,再加上明代所有的外命妇、诰命夫人有自己的年俸,并不包含在官员支俸中,地方官府的行政、人事、伙食开销也不需要地方官员负责,再加上七品优免田赋80亩,免丁徭8人,又再加上稍为大一点官多半有兼俸(比如夏原吉领户部尚书、太子少傅、少保三俸,王守仁领兵部尚书、左都御史、新建伯三俸,海瑞亦有吏部右侍郎、南京右都御史二俸,加上外命妇的俸给,各边镇守各官尚有1~20顷的养廉田,这些都不需要孝敬京官,也不需要被被内务府或皇帝巧立名目讹诈),明代官员真实的薪俸比目前所认知的要来的高;所以清初延续的并不是明代的薪俸制度,而是关外那套类分赃制的封建制度,且很多官员在雍正前根本无薪水可领,又白银购买力越来越低,所以必须从百姓身上剥削)。 因此在康熙末年几乎是无官不贪,甚至康熙本人也不完全反对官员贪污。雍正元年(1723年)特设养廉银,因官吏贪赃,时有所闻,特设此名,欲其顾名思义,勉为廉吏也, 知大臣禄薄不足用,固定中外养廉银两,岁时赏上方珍物无算。 养廉银的来源来自地方火耗或税负, 因此视各地富庶与否,养廉银数额均有不同。一般来说,养廉银通常为本薪的10倍到100倍。光绪《清全典事例》记载:总督为13,000至20,000两,巡抚为10,000至15,000两,布政使为5,000至9,000两,按察使为3,000至8,444两。例如,台湾巡抚刘铭传的年薪为155两银,养廉银则达10,000两银。而台湾总兵年俸67两银,军事加给144两银,而养廉银则为1,500两银,都司全年俸薪、马干、养廉银四百四十九两,千总俸薪、马干、养廉银一百九十二两,外委养廉银三十六两,增设各兵加饷银九百五十二两耳,凡共需银四千六百余两。。

养廉银并没有完全解决官员的生计问题,一般的京官并未有足够的银钱收入,所依赖的是地方官的冰敬与炭敬,李慈铭在日记中称:京官贫不能自存,逢一外吏入都,皆考论年世乡谊,曲计攀援。 曾国藩担任翰林院检讨后,家书提到:男目下光景渐窘,恰有俸银接续,冬下又望外官例寄炭资,今年尚可勉强支持。至明年则更难筹画。。

另一方面养廉银又助养官员的豪奢,张集馨从道员升任按察使后进京觐见的花费是:别敬军机大臣,每处四百金,赛鹤汀不收;上下两班章京,每位十六金,如有交情,或通信办折者,一百、八十金不等;六部尚书、总宪百金,侍郎、大九卿五十金,以次递减;同乡、同年以及年家世好,概行应酬,共用别敬一万五千余两 《清朝文献通考》批评:入愈丰而累愈重,知有私不知有公。纵倍给薪津,岁增经费,何补若人之挥霍,空益小民之负担,这是因为廪入既厚,纵侈随之,酬应则踵事增华,服用则豪奢逾度。再加上晚清财政困难,俸银、养廉银常常停支,官员借口于养廉不足,肆行侵渔。

虽然养廉银改善了官员的生活,使得清初的吏治有所改善。但是,贪婪是由心而生的,专治官僚制度也不会因养廉银而从根本上改变官员的腐败。

虽然养廉银改善了官员的生活,使得清初的吏治有所改善。但是,贪婪是由心而生的,专治官僚制度也不会因养廉银而从根本上改变官员的腐败。有时候,皇帝还利用养廉银制度,惩罚犯错的官员。

养廉银的发放并不能必然带来官员的廉洁,只有厚禄而没有相应的执行监管制度,“廉洁奉公”只能是一句空话。清朝的养廉银制度,只有依附帝王的统治意志才能发挥功效,在雍正帝的严格执行和监管下是名副其实的。但从乾隆后期开始,由于制度的松弛以及经费的紧张,养廉银名不符实,最终只能伴随着清朝的衰弱而功能弱化。

这就给人一个印象,个别养廉银拿得最多的大官,往往更是贪得无厌。乾、嘉以后,卖官鬻爵、贪污受贿现象变本加厉,日益严重,终至不可收拾之势。

这就给人一个印象,个别养廉银拿得最多的大官,往往更是贪得无厌。乾、嘉以后,卖官鬻爵、贪污受贿现象变本加厉,日益严重,终至不可收拾之势。雍正当年希望通过养廉银制度的推行,培养官员们廉洁作风的初衷成为泡影,彻底失败了。

今天趣历史小编给大家准备了:清代太监和宫女,感兴趣的小伙伴们快来看看吧!清代宫女和太监在什么地方可以吃饭?他们又..

2025-10-12扫描二维码分享到微信或朋友圈