晋武帝太康十年(公元289年)秋,29岁的陆机携弟陆云从故乡华亭(今上海松江区)出发,一路北行。

龙跃云津凤鸣朝阳

两个出身名门而少有异才的文人,在西晋灭吴后退居故里闭门读书10年,抚平了心头亡国的伤痛,复活了济世安邦的大志,满怀着希望,走进了城墙逶迤的京都――洛阳。史载:“陆机兄弟志气高爽,自以吴之名家,初入洛,不推中国人士。”一方是被征服者,另一方是征服者,陆机、陆云,既要保持做人的尊严,又要在他人屋檐下生存,日子并不一定好过。

幸运的是,他们遇上了张华。这个策划和推动西晋灭吴的重要人物,这时正做着太常的高官,成了辅佐朝政的重臣。张华爱才,“二陆”的投奔,让他喜出望外,认为是攻打东吴之役中最大的收获,常以“龙跃云津”、”凤鸣朝阳”一类的词语夸奖他们。由于张华的举荐,陆机担任了祭酒,陆氏兄弟在京城获得很大声誉,一时有“二陆入洛,三张(张载、张协、张亢)减价”之说。

匆草尺牍弥足珍贵

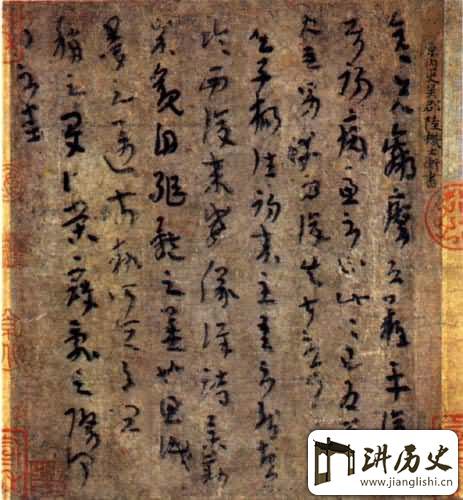

想起陆机,自然而然地想起了他的《平复帖》(见右下图,北京故宫博物院藏)。抚摸着这一件1700年前的珍翰,遥远的时空背景早已深隐于历史的苍茫之中,我显然无法顺利进入陆机当时的创作情景。字那么小,又那么简约,或者说有点漫不经心随意挥洒的潦草,不断地出现破锋、枯笔,同时因为时间久远,有些笔画已漫漶不清,很难让人辨认所有的文字。

《平复帖》从文字处理到书写,都是极其随意而且质朴无华的,字形的大小倾侧,笔画的粗放,流露着他未经雕琢的急切情绪,与《文赋》的精心和华丽相比,简直判若两人。由于陆机的文名、书名,在当时就有“尺牍必珍”的名人效应。可以想象,他的那位朋友收到这个帖时,一定是眼睛一亮而倍加爱惜的。然后,它又被一代又一代人收藏而流传至今。

陆机《平复帖》在中国书法史上的意义,借用陈振濂先生的说法:第一件流传有绪的法帖墨迹;第一位让人一瞻风采的书家。关于前一个第一件,王世襄先生有《平复帖流传考略》,这里不赘。关于后一个第一件,想多说几句。秦始皇统一文字而创小篆,因为笔画繁复而演变为隶书,后来为了追求简捷,大约在秦末汉初,又出现了草隶、章草。章草,是隶书的快写。

它一方面承袭隶书的起笔与收笔方法,特别是“捺”画的末尾皆作波磔;另一方面,虽字字独立,然每一个字之间的笔画有了呼应,同时萦带出下一个字的笔势。据传,汉代的张芝是最善于写章草的,同时又是今草的开创者。封建时代的士大夫,因为忙碌,又有各种各样的应酬,“匆匆不暇,草书”。这样就使得章草大行。历史上有名的章草书家史游、皇象、索靖、张芝只留下了石刻而无缘让我们一睹他们的真迹。陆机是幸运的。他留下了《平复帖》。在个性化的书斋个性化的书写中,它让我们揣摩着当时他“匆匆不暇,草书”的一种心态。真正的书写是为表达而存在的。当需要表达而无暇匠心经营的时候,这样的书写也就进入了完全自由的状态。

千古犹闻华亭鹤鸣

陆机跻身于西晋的官僚阶层,如果只做一个“帮闲文人”,文坛领袖也就罢了。可是,他生性要强,自以为文韬武略集于一身,硬是不肯人后,千方百计要表现自己。为了实现往上爬的目的,又削尖脑袋投机钻营。他先投靠操持权柄的贾谧,成为其门下的“二十四友”。贾谧与贾后废太子,引起东宫将士和诸王的不满,赵王司马伦发动兵变,谋杀贾谧,废贾后为庶人。

身为中书郎的陆机因为参与谋杀贾谧有功而赐爵关中侯。西晋有“王、公、侯、伯、子、男六等之封”。论官,他已做得不小了,又有了自己的一片领地。如果见好就收,从此抽身官场之争,明哲保身,归隐田园,也许能够获得一个善终。事实证明,一个文人,一旦被地位名利蒙蔽了眼睛,头脑是很容易发热而膨胀起来的,以至于利令智昏。永宁一年(公元301年),赵王司马伦篡位,自立为帝,从此宫廷***转变为皇族争夺政权的战争,史称”八王之乱”。在“城头变幻大王旗”的那些日子里,陆机作为成都王与河间王的讨伐大军的河北大都督又一次披挂上阵,统率20万军马,与长沙王司马V的军队大战于鹿苑,终因败北而被人构陷,以异志谋反罪被成都王司马颖逮捕而处死。陆机之死,除了他自身的原因以外,还有一个原因,即陆逊是他的祖父。陆逊是东吴的大都督,一个羽扇纶巾谈笑间的人物。这样一个家庭背景,因为东吴的灭亡而丧失了他的荣耀,因此光宗耀祖重振家声的愿望远比出身普通人家的子弟,有着更急切的功利性与目的性。当年,陆机曾写《辩亡论》二篇,除了抒发东吴灭亡的感慨,追忆家祖的功业以外,最根本的想法,恰恰是对建功立业的一种渴望。这两个方面的原因,注定了陆机的最后命运。陆机只活了43岁。因为他而受到株连的有他的两个儿子,还有比他年轻一岁的弟弟陆云。

据说,司马颖当年派兵逮捕陆机的时候,惊角鼓吹,众皆失色,陆机反而是很平静的。他挽了挽有点零乱的头发,抬起眼睛,望向天空,天空寂寞,没有白鹤飞过;然后他望向远方的故乡,似乎听见了它们的悲鸣。不知什么时候又下起了雨,远山、田野,等待着他归去的白鹤,仿佛都站在往事中,他说了一句懊悔不已的话:“从今以后,再也听不到家乡华亭的鹤鸣了。”庾信《思旧铭》说:“美酒酌焉,犹思建业之水;鸣琴在操,终思华亭之鹤。”――那是历史留给我们的教训――一个无法抹去的记忆。

窝风桥古代石桥作为中国传统建筑的形式之一,集中体现了一个时期桥梁科技、桥梁美学、桥梁艺术和民俗风情的面貌,因此无论是石拱桥还是石梁桥,它们反映的不仅是建筑技术,更大层面上反映的是中国传统文化,其中道教文化对中国古桥建筑有着深..

2025-10-29我以为晚唐是中国书法史上佛教精神表现得最明显、最彻底的一个时期,它给中国书法艺术以深刻的启迪。 众所周知,佛教在晚唐时代,主要是禅宗,特别是主顿悟的南宗禅。南禅特色,主张不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛,认为只要“本心..

2025-10-28杨凝式生活的时代,正是唐王朝走向灭亡继之以五代战乱的时期。这位才子,势必变为怪才,甚至要以疯子的病相求得免祸存身,而他借以慰籍心灵的书法艺术也自然端庄不起来了。他的表现其精神个性的行书也可以说正是他所遭遇的这个衰乱时代的在他..

2025-10-12细观《书谱》墨迹,孙过庭既得二王笔法的真谛,又有所发扬、创新。全篇开始一段用笔沉稳。速去援来,应规入矩,就象交响曲的引子,意和气平;中间写得兴起,笔势渐转放纵,点画相连,钩环牵引;到了后段,随逸兴遄飞而达到高潮,只见笔下生风..

2025-10-12据《旧唐书》载欧阳通“少孤,母徐氏教其父书。每遗通钱,绐云:‘质汝父书迹之直。’通慕名甚锐,昼夜精力无倦、遂亚于询”。由此可见,欧阳通的书法渊源家法,尽学父书,《述书赋》有“继美”之誉,并赞之曰:“父掌礼邦,子居庙堂,随运变..

2025-10-12书法作为我国独有的民族文化,荟萃了中华民族文化的精髓,在其发展历程中,不仅因其独特的雄浑之美使迁客骚人为之醉心,也因其秀逸之美而深受文人墨客的亲睐。随着社会的发展,科学的进步,书法教育改革已成了时代的呐喊和教育的主旋律。要继..

2025-10-12尽管不少观点认为今年春拍艺术市场仍处于调整期,但一个可见的事实是部分市场正在渐渐复苏,“只有作品的好坏,没有市场的好坏。”一位书画收藏家在上周的朵云轩春拍后如是说。这从上海、杭州两地春拍中的书法作品行情或可见出端倪所在。曾有..

2025-10-11书法是汉民族经过数千年的积累,逐渐积淀、形成、完善的民族艺术,其历史渊薮决定了书法在未来的继承与发展中应当始终具有其相对清晰的发展轨迹。中国书法与其他国家、民族的“书法”虽然有共同之处,有一定的关联,但中国书法是沿着本民族的..

2025-10-11文徵明于书法则是博习专精的典范。文徵明的小楷造诣最高。主要师法传为王羲之的《黄庭经》、《乐毅论》以及钟繇《宣示》,王献之《十三行》等,又能融入唐人小楷笔法于一炉,形成“温纯精绝”的自家风貌。文徵明小楷《真赏斋铭有叙》》的主要..

2025-09-20自魏晋以降,篆书一体逐渐走向了沉寂,擅长篆书的书家,已如晨星。直至清代,伴随着金石学、考据学的兴起,才迎来了篆书复兴昌盛的春天。乾嘉年间邓石如出,彻底打破了篆书低迷的僵局,开辟了新的生面。邓石如改变了过去几百年的作篆方法,充..

2025-09-20扫描二维码分享到微信或朋友圈