滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空。今天趣历史小编来说说春秋战国的服饰的故事。

春秋战国距今已有2700多年的历史,很好奇当时的人们是穿着怎样的服饰?实际上春秋战国时期的服饰多为深衣,而北方少数民族的服装名为胡服。因为受到百家争鸣的影响,各国对于服装的特点以及审美都不相同,儒家就认为“宪章文武”、“约之以礼”、“文质彬彬”;道家则是“被(披)褐怀玉”、“甘其食,美其服”。所以那个时期各国的服装也都不完全相同,当然春秋战国的服饰也被认为是属于汉服中的一种。

两千多年的春秋时期,一个寒风阵阵的冬日,在宋国东边的萧国都城外,旌旗蔽空,号角鼓鸣,连攻数日的楚国大军遭遇了这年里最凛冽的大雪,楚庄王亲到军营慰问,“师人多寒,王巡三军,拊而勉之,三军之士皆如挟纩”,什么是“纩”呢,其实就是“帛”,孟子说“五十非帛不暖”,“帛”是一种充填絮料,贵族之家往往将这种材料充填在衣服之内以保暖。

两千多年的春秋时期,一个寒风阵阵的冬日,在宋国东边的萧国都城外,旌旗蔽空,号角鼓鸣,连攻数日的楚国大军遭遇了这年里最凛冽的大雪,楚庄王亲到军营慰问,“师人多寒,王巡三军,拊而勉之,三军之士皆如挟纩”,什么是“纩”呢,其实就是“帛”,孟子说“五十非帛不暖”,“帛”是一种充填絮料,贵族之家往往将这种材料充填在衣服之内以保暖。上古之世人们都不穿衣服,赤身裸体行走于山野丛林之间,就更别说穿什么衣服好看,无非是哪家猎人打了只老虎,批了件老虎皮,人们就觉得很是威武,要是哪一天穿了大象皮,就更是得意洋洋,那时候的人们对衣服的好看不好看,就是谁打了更大的禽兽。

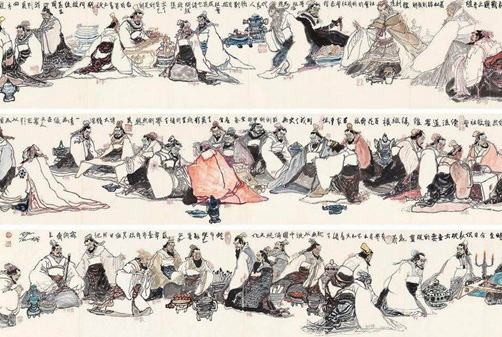

史书有“黄帝,尧,舜垂衣裳而天下治”,就是说上古圣人因为穿了好衣服,而国家得到了好管理。《淮南子》称“伯余之初作衣也,緂麻索缕,手经指挂,其成犹网罗”,当黄帝时期有了机杼,衣裳的制作就越是精良了,人们审美就更加注重了。

史书有“黄帝,尧,舜垂衣裳而天下治”,就是说上古圣人因为穿了好衣服,而国家得到了好管理。《淮南子》称“伯余之初作衣也,緂麻索缕,手经指挂,其成犹网罗”,当黄帝时期有了机杼,衣裳的制作就越是精良了,人们审美就更加注重了。到春秋战国时代,人们穿衣服还形成了地域界限,比如中原人讲究的就是右衽,上衣大多是衣襟向右掩,而戎狄部族则崇尚左,衣襟左掩,是为左衽。穿衣服的不同还成了区分不同族群的象征。诸侯列国的衣襟在丧服上则是左衽,《周礼》上说“小敛大敛,祭服不倒,皆左衽结绞不纽”,人活着的时候是用右手解衣带脱衣服,死了以后就把衣襟改为左侧覆盖,就是永远也不再脱衣服了。

衣服穿厚了就会臃肿,我们说要风度不要温度,说的就是爱美之人往往不愿穿多了衣服,春秋战国战乱年代那是没办法,长途奔袭,自南向北,若不穿厚点,要是不被敌军砍死,也要给冷死。但任何困难都挡不住人们爱美的心情,尤其是贵族们,当时有一种裘衣,是专门用珍贵的兽皮制作而成,贵族们还会在裘衣外外加一件外衣,以保护裘衣的毛色。孔子曾说:“缁衣,羔裘;素衣,魔裘;黄衣,狐裘。亵裘长,短右袂。”

那时候的人们对如何穿衣服更为美观也非常重视,就是要父母长辈面前即便是太冷也不能穿衣服,所谓“寒不敢袭”,即是如此。朝臣们朝拜诸侯国君的时候,为了表达喜庆,穿在裘衣外面的时候外衣也要极尽奢侈和华丽,亦即所谓的“尽饰”,以表达对君主的尊重。

那时候穿衣服这个事情太过重要,诸侯贵族们甚至还以衣着打扮来分析国家发展,鲁国歌谣里有“公在乾侯,征褰与襦”,鲁国的老百姓都在讽刺鲁君穷得没有裤子穿。今天我们参加重要的活动,往往也都要穿的冠冕堂皇的,“帝乙归妹,其君之袂,不如其娣之袂良”,帝乙为稳固西方姬氏力量,与周人进行政治联姻,帝乙盛装出席,还在袖口部位作了上下垂的两块,跟我们今天戏曲服装里的水袖差不多。

那时候穿衣服这个事情太过重要,诸侯贵族们甚至还以衣着打扮来分析国家发展,鲁国歌谣里有“公在乾侯,征褰与襦”,鲁国的老百姓都在讽刺鲁君穷得没有裤子穿。今天我们参加重要的活动,往往也都要穿的冠冕堂皇的,“帝乙归妹,其君之袂,不如其娣之袂良”,帝乙为稳固西方姬氏力量,与周人进行政治联姻,帝乙盛装出席,还在袖口部位作了上下垂的两块,跟我们今天戏曲服装里的水袖差不多。孔子曾称赞自己的弟子仲由,说“衣敝缊袍,与衣狐貉者立,而不知耻”,所谓“敝媪”,指破烂的旧丝绵。穿这种旧丝棉充盈的袍子,一般都是当时的平民。而孔子这样说仲由,说明当时的社会风俗就是看不起那些穿破烂衣服的人。

丝绸之路重镇、历史文化名城、马超龙雀的故乡-----武威,有着古老而悠久的酒文化历史。据考古证明,远在4000多年前,当地的文化发展状况已经与中原地区相接近。凉州先民素有饮酒遗风,早在汉代,当地的葡萄美酒即作为朝廷贡品,送往京师。历代..

2025-11-10妇女戴额带,其形如倒写的“丁”字,用蓝布或黑布做成两指宽筒状后缝合,交叉处用白线挑成齿形花纹,称“狗牙花”。头戴卷边毡帽,足穿“过加”、“花云子鞋”、“腰鞋”。“过加”,又称“其吉都鞋”、“仄子花都鞋”,鞋面上用彩色丝线绣成..

2025-10-26青海位于青藏高原的东北部,是“高原之舟”——牦牛的故乡,我们大通县土族妇女制作的牦牛酸奶在整个西宁市都享有盛誉。土族妇女将新鲜的牦牛奶放到锅里煮沸,然后盛在茶碗里自然冷却,等到微温时每碗加入一勺酸奶放到容器内(温度等同于电褥..

2025-10-26酒经就是记载关于酒的酿造,历史的书籍,酒早在古代就有,历朝历代都有热心的文人记载各个时代的名酒,以及其酿造方法,这都是中华民族的财富。 公元960年,赵匡胤废周帝,登极称帝,国号宋,史称北宋。1127年金灭北宋,同年,宋康王在应天府..

2025-10-19扫描二维码分享到微信或朋友圈