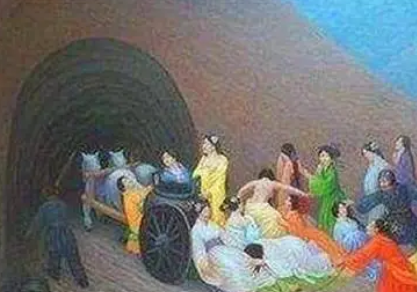

殉葬制度,作为中国古代一种残酷的风俗,历史悠久,其形式和实施程度随着各个朝代的更迭而变化。特别是在明朝和清朝这两个封建王朝,殉葬制度的实行有着显著的差异,这些差异不仅反映了两个朝代不同的文化和社会观念,也体现了君主权威的变化和人文关怀的进步。

首先,明朝的殉葬制度在明初由朱元璋建立时较为普遍。朱元璋本人对殉葬持肯定态度,认为忠臣应随君主而去,烈女应随夫君而亡。因此,明朝初期的殉葬多涉及宗室成员、忠臣以及宫女等。明代殉葬的方式多样,包括自缢、绝食等,且往往伴随着丰厚的陪葬品。然而,随着时间的推移,明朝中后期的殉葬现象逐渐减少,部分原因在于儒家思想的发展和民间的抵制。

相比之下,清朝在入关之初也曾存在殉葬的做法,但并未如明朝那般盛行。清朝的康熙帝是转折点,他在位期间明确禁止了殉葬,将之视为不人道的风俗,并立法严禁。这一改革体现了清朝统治者对汉文化的吸收和对人权的重视,也反映了清朝政治文明的一种进步。自此,殉葬在清朝逐渐成为历史,不再作为一种制度存在。

相比之下,清朝在入关之初也曾存在殉葬的做法,但并未如明朝那般盛行。清朝的康熙帝是转折点,他在位期间明确禁止了殉葬,将之视为不人道的风俗,并立法严禁。这一改革体现了清朝统治者对汉文化的吸收和对人权的重视,也反映了清朝政治文明的一种进步。自此,殉葬在清朝逐渐成为历史,不再作为一种制度存在。此外,两个朝代在殉葬的实施上也有所不同。明朝殉葬的对象多为皇族内部成员和功臣,而清朝早期殉葬的对象则更为广泛,包括一些王公贵族的仆从和妾室。康熙废除殉葬后,这种做法在清朝便基本消失,反映出清朝社会逐渐增强的人道主义观念。

总结来说,明朝和清朝的殉葬制度虽然同源于中国古代的传统习俗,但在实施程度上明朝更为普遍,而清朝则因受到汉族文化的影响和君主的改革意志,使得殉葬制度被逐步废除。这一变化不仅是两个朝代文化差异的体现,也是中国封建社会向近代文明转变的重要标志。通过对明清殉葬制度的比较,我们可以更深刻地理解历史文化的演进和社会价值观的变迁。

边多是西藏民族艺术研究所研究员、著名藏族音乐家、民族音乐理论家。在完成本职工作的同时,他撰写了大量民俗研究文章,对藏军历史也有一定的研究。扎洞村群众庆祝“望果节”喜迎又一丰收年(白玛赤列供图)边多说:“我小时候曾经被迫当过几..

2025-08-05扫描二维码分享到微信或朋友圈