众所周知,明朝是科举入仕的文官们势力最盛的朝代,他们之间以主持科考的考官为核心构成的师生关系,再加上同科、同年等结成的渊源,编织成一张错综复杂的人脉网络,使得上至朝堂、下至州县地方的整个王朝治理体系都被这张无形的大网所笼罩。不过其实在明朝立朝之初的时候,朱元璋和他的臣子们虽然重视科举的作用,但并没有让它成为唯一的入仕途径,在这条通天之路之外,传统的征辟制、以及从前代太学演变而来的国子监体系,也是为明初朝廷输送人才的重要途径。

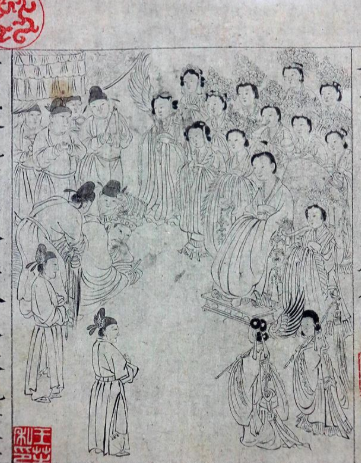

特别是国子监,这个相当于国立中央大学的机构,在朱元璋时代得到了朝廷异乎寻常的重视。国子监的监生们不仅能得到当时最严格高效的教育,还能够得到进入朝廷各机构实习的机会,优秀者可以直接得官,选拨不合格者也可以去充任有实权的吏员。而监生的最初来源主要是官员和勋贵子弟,这些官二代被视为朝廷理所当然的接班人,此外地方上也会推荐优秀的生源入学,这时候的国子监人才济济,的确是集中了当时最有才华的一帮年轻士子。

特别是国子监,这个相当于国立中央大学的机构,在朱元璋时代得到了朝廷异乎寻常的重视。国子监的监生们不仅能得到当时最严格高效的教育,还能够得到进入朝廷各机构实习的机会,优秀者可以直接得官,选拨不合格者也可以去充任有实权的吏员。而监生的最初来源主要是官员和勋贵子弟,这些官二代被视为朝廷理所当然的接班人,此外地方上也会推荐优秀的生源入学,这时候的国子监人才济济,的确是集中了当时最有才华的一帮年轻士子。不过到了明朝中后期,国子监的形势就江河日下,监生们从万众瞩目的天之骄子,变成了公认的仕林鸡肋,那里充斥的全是些不学无术的关系户,有志气的士子根本对其不屑一顾,这又是什么原因呢?首先,前文已经提到,明初国子监的生源质量是能够得到保证的,此时学风淳朴,哪怕是官二代们也是家族中有心向学的读书种子,更不要说优中选优选拨而来的地方学子了,加上国子监内的管理严谨到近乎苛刻的地步,虽然难免有些矫枉过正,但的确保证了教学质量,监生的成材率自然也极高。不过到了朱棣靖难成功之后情况就起了变化。

朱棣在位时期对外频繁用兵,又开始了营造北京新都之类超级工程,导致国家财政不堪重负。为了减轻财政压力,朝廷绞尽脑汁开辟财源,国子监的入学资格也可以用捐钱、纳粮等方式取得,这些捐来的监生越来越多,极大损害了国子监的形象。再加上南北两京并立后,国子监也一分为二,这样一番折腾下来增加了管理难度、大大降低了教学水平。

这些都还不算关键,国子监衰落最核心的原因是从仁宣二帝时开始,科举入仕的文官开始成为朝堂上的主流,到了土木堡之变后更是完全压制了勋贵和武将,成为大明王朝实际的掌控者。科举文臣们对于非主流的国子监自然不那么感冒,想方设法削弱其影响力,不仅取消了监生们观政实习的制度,而且不再直接对优秀监生们直接授官。此后监生们要得官,也只能通过参加科举考试才行,这样就把国子监也纳入科举体系。而此时的监生资格也彻底被官二代、富二代,和各种关系户们所垄断,为仕林所不齿,此时国子监的边缘化也就不可避免了。

这些都还不算关键,国子监衰落最核心的原因是从仁宣二帝时开始,科举入仕的文官开始成为朝堂上的主流,到了土木堡之变后更是完全压制了勋贵和武将,成为大明王朝实际的掌控者。科举文臣们对于非主流的国子监自然不那么感冒,想方设法削弱其影响力,不仅取消了监生们观政实习的制度,而且不再直接对优秀监生们直接授官。此后监生们要得官,也只能通过参加科举考试才行,这样就把国子监也纳入科举体系。而此时的监生资格也彻底被官二代、富二代,和各种关系户们所垄断,为仕林所不齿,此时国子监的边缘化也就不可避免了。扫描二维码分享到微信或朋友圈