酒文化在我国有着源远流长的历史,不少文人学者写下了品评鉴赏美酒佳酿的著述,也留下了斗酒、写诗、作画、养生、践行等酒神佳话。非常著名的有魏晋时期嗜酒如命的曹植和陶渊明,唐朝时期的酒中仙大诗人李白和借酒消愁忧国忧民的杜甫,宋朝时期的欧阳修与苏东坡都是喝酒的行家。

既然那么多人爱喝酒,但翻开与酒有关的三国故事,发现酒也不是那么好喝的,为何这么说呢?下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!

曹丕在《典论酒诲》一篇中曾提及到刘表的子弟喜好饮酒,分别有三爵,最大伯雅,第二仲雅,最小季雅;三爵分别可受七升、六升、五升酒。所以南荆之地有三雅之爵,河朔之地有避暑之饮。而文中所提及到的三雅酒杯,就是雅量一词的典故,意指能够饮下三雅任何一爵所盛的酒而不醉的话,就是有雅量。

这里面的升怎么理解呢?

这里面的升怎么理解呢?三国时期:1斛 = 10斗, 1斗 = 10升, 1升 = 10合

现代转换:1斛 =20000毫升, 1斗 = 2000毫升, 1升 = 200毫升,1= 20毫升, 1龠 = 10毫升, 1撮 = 2毫升, 1圭 = 0。5毫升

也就是说就酒杯而言规格大约是现在的1升到1.5升之间。酒量不是像传说中的那么骇人听闻。

陶元潜《三国食货志》有记载:“三国时饮酒之风颇盛,南荆有三雅之爵,河朔有避暑之饮。”。

荆州刘表宴请宾客喝酒的夸张手段:“设大针於杖端,客有醉酒寝地者,辄以劖刺之,验其醉醒,是酷於赵敬侯以筒酒灌人也。”估计假喝装醉的人是难以承受大针刺痛的。

东吴孙权也是个极爱喝酒的主,:“权於武昌,临钓台饮酒大醉,权使人以水洒重臣,曰,今日酣饮,惟醉堕台中乃当止耳。”,也就是说喝酒要喝到从高台上掉下去啊。最后还是张昭发飙了,孙权不好意思,就停止了酒宴。

东吴孙权也是个极爱喝酒的主,:“权於武昌,临钓台饮酒大醉,权使人以水洒重臣,曰,今日酣饮,惟醉堕台中乃当止耳。”,也就是说喝酒要喝到从高台上掉下去啊。最后还是张昭发飙了,孙权不好意思,就停止了酒宴。据《三国志》注引《吴书》中载,郑泉经常在亲朋面前说:“平生最大的心愿,就是用十斗的斛装满美酒,也不用太多,每船装五百斛给我装五百船就够了。食之不尽的时令瓜果和下酒菜也都堆在船上,我就这样住在船上喝累了就睡,睡醒了就继续喝。如此反复品饮佳酿,好不痛快!”

三国时期的酒起着何种作用?

1.借酒试探的政治作用

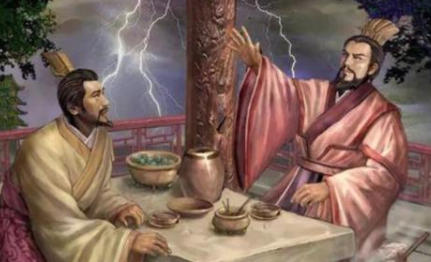

曹操与刘备青梅煮酒论英雄成为流传后世的典故。

话说曹操在白门楼擒杀吕布后,带着刘关张三人回到许昌。刘备乃当时英雄豪杰,加上有关羽、张飞这样的猛将,必不会久居人下,谋士程昱劝说曹操早日除掉刘备,以免日后成为大患。曹操以杀了刘备会寒了天下投靠之人的心未采纳。但曹操内心还是有所顾虑的,于是想找机会来试探刘备。

刘备一方面参与了董承等人谋划曹操的衣带诏,一边也担心曹操会加害自己,于是在府中开垦了一块田地用来种菜。曹操闻知后,设樽俎盘置青梅,一樽煮酒。二人对坐,开怀畅饮。曹操当时是以试探的心理来设宴的,而刘备则诚惶诚恐,希望不要引起曹操的怀疑。这次的青梅煮酒虽然是演义虚构的成分,但据《三国志先主传》和《华阳国志》记载,确实有过曹操与刘备对饮畅谈天下英雄,曹操从容对刘备说“今天下英雄,唯使君与操耳。本初之徒,不足数也。”,当时也是雷电交加,刘备“一震之威,乃可至於此也!”,通过怕雷威很好的掩饰了自己的内心世界,让曹操不再对自己产生疑心。

刘备一方面参与了董承等人谋划曹操的衣带诏,一边也担心曹操会加害自己,于是在府中开垦了一块田地用来种菜。曹操闻知后,设樽俎盘置青梅,一樽煮酒。二人对坐,开怀畅饮。曹操当时是以试探的心理来设宴的,而刘备则诚惶诚恐,希望不要引起曹操的怀疑。这次的青梅煮酒虽然是演义虚构的成分,但据《三国志先主传》和《华阳国志》记载,确实有过曹操与刘备对饮畅谈天下英雄,曹操从容对刘备说“今天下英雄,唯使君与操耳。本初之徒,不足数也。”,当时也是雷电交加,刘备“一震之威,乃可至於此也!”,通过怕雷威很好的掩饰了自己的内心世界,让曹操不再对自己产生疑心。2.孙权爱喝酒,酒对孙权的警示作用

孙权当上吴王时,在庆贺宴快要结束时,亲自起身巡行斟酒,虞翻趴在地上装醉,不端酒杯。孙权一离开,他就坐起来。孙权于是非常愤怒,拔出剑要杀了他。

在坐的人无不惶恐惊惧,幸亏大司农刘基起身抱住孙权劝说:大王因酒过三巡之后亲手杀死有名望之人,虽说虞翻有罪,但天下人又怎么知道呢?况且大王因为能容纳养蓄广大贤士,故此海内仰望大王风采。今日一下子因此事而将其抛弃,值得吗?孙权说:曹操尚且杀死孔融,我对虞翻又有什么怜惜的。刘基说:曹操轻率地杀害士人,天下人都非议他。大王躬行仁德恩义,期望与尧、舜相比肩,怎么能自比曹操呢?虞翻由是免去一死。

后来孙权亲自颁发了命令,说酒后杀人都是不做数的,酒也是对孙权的一种警示作用,以醉酒杀名士显然是不对的。

后来孙权亲自颁发了命令,说酒后杀人都是不做数的,酒也是对孙权的一种警示作用,以醉酒杀名士显然是不对的。对爱喝酒的当然希望每天能对酒当歌,但对虞翻来说,这酒就不是那么“好喝”的哦。虞翻性格疏朗率直,多次因酒犯罪,因此孙权不止一次受到虞翻的顶撞,最后把他流放到偏远的交州。

3.对有功之臣的庆功之酒

徐晃在救援樊城的过程中,击败关羽并解了樊城之围,等徐晃率得胜之师回军之时,为表彰徐晃的功劳,亲自出迎七里,设酒为他庆功。

晃振旅还摩陂,太祖迎晃七里,置酒大会。太祖举卮酒劝晃,且劳之曰:“全樊、襄阳,将军之功也。”

三国这样一个特殊的乱世,酒贯穿了整部三国史,但这酒却不是那么“好喝”的,酒风剽悍、手段激烈但依然改变了当时豪杰的“好酒之风”,这股“好酒之风”也只是整个酒文化的一个时代缩影。

中国戏曲艺术在演出构成上主要分为两大部分,即表演部分和演奏部分,虽然在整体上以表演为主,但是,演奏在演出中占有半壁江山,它不仅要为演员的唱腔伴奏,还要为演员的动作表演以及内心感受进行音乐烘托,还要完成全剧的音乐形象塑造。板鼓..

2025-11-22酒经就是记载关于酒的酿造,历史的书籍,酒早在古代就有,历朝历代都有热心的文人记载各个时代的名酒,以及其酿造方法,这都是中华民族的财富。 公元960年,赵匡胤废周帝,登极称帝,国号宋,史称北宋。1127年金灭北宋,同年,宋康王在应天府..

2025-10-19扫描二维码分享到微信或朋友圈