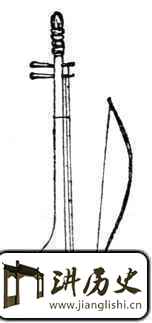

多洛,傣族弓拉弦鸣乐器。傣语又称玎多洛。也译作多罗。形似中胡,音色圆润,用以独奏、合奏或伴奏。流行于云南省思茅地区孟连傣族拉祜族佤族自治县和德宏傣族景颇族自治州。琴体较西玎短小,全长60厘米~65厘米(图)。琴筒用椰壳、竹筒或木料挖制而成,筒长7厘米~8厘米、筒径9厘米~10厘米,筒前口蒙以竹笋壳、薄木板或蟒皮为面,筒后端不开音窗或敞口。琴头、琴杆木制,琴头雕刻呈多层方宝塔形或呈弯曲状,弦槽后开,左右两侧各设一轴。弦轴硬木制,轴体较短,轴柄扁圆形。琴杆有圆柱形和方柱形两种,前者与二胡杆相似,上粗下细,中部设有千斤,琴弦距琴杆较远,弓毛夹于两弦之间拉奏;后者琴杆正面扁、侧面宽,上窄下宽,正面为指板,琴弦距琴杆较近,弓毛在两弦外侧拉奏。

琴面中央置竹制空心琴马,张两条丝弦。细竹拴以马尾为琴弓,弓长40厘米~50厘米。演奏采用坐姿,将琴筒置于左腿上,左手持琴按弦,右手执马尾弓拉奏。弓毛夹于两弦间的多洛,弓、指法与二胡相同;弓毛在两弦外侧的多洛,执弓与演奏方法与西玎相同,即反置马尾弓拉奏。多洛按五度或四度关系定弦,常用定弦为:a、e1;c1、g1或g1、c2;c1、f1。音域可达十二度。音色圆润,音量较西玎稍大,多使用第一把位演奏,较少换把。常同时拉双弦,奏出五度或四度和音。可用于独奏、合奏或为民歌“嗦”的演唱伴奏,也常为傣族说唱音乐“喔甘调”伴奏。傣族青年常用以独奏自娱或自拉自唱。乐曲有《赶木雨》和《赶木省》等。《赶木雨》是“过年的欢乐”之意。民间艺人有云南孟连县的波岩蒙等。

玎光,傣族新型弓拉弦鸣乐器。傣语“玎”为琴,“光”为鼓,意即鼓琴。因琴筒与象脚鼓相似而得名。20世纪80年代初,云南省德宏傣族景颇族自治州歌舞团的音乐家们,在傣族民间传统拉弦乐器玎嘎那的基础上,琴筒吸收象脚鼓造型美、余音长等特点..

2025-10-25据哈尼族迁徙史诗《哈尼阿培聪坡坡》的记载,哈尼族先民擅长用树枝、棍棒、石块、竹箭等作为武器获取猎物和抵抗外部势力的侵袭,久而久之,形成了丰富多采的体育活动项目,打秋千、打陀螺、爬山、射弩、打石头、泥巴架、跳水、斗鸡等等。泥巴..

2025-10-25土家族的先民与古代巴人有直接的渊源关系。但其来源,目前说法不一,一说为古代从贵州迁入湘西的鸟蛮的一部;另说是唐末至五代初年(910年前后)从江西迁居湘西的百艺工匠的后裔。史籍中将湘鄂西一带土家族称为“土人”、“土民”等,清末地方..

2025-10-25土家族新娘回门时,忌为娘家扫地,恐将娘家财气扫光。回门日,新郎吃岳丈家头一餐时,忌将岳家特意多盛的一大碗饭吃光,忌将酒杯中事先投入的两粒黄豆(金豆)吃掉,酒后应留在杯中,以免将岳家吃穷喝光。回门时,忌新婚夫妇在岳(娘)家同房..

2025-10-25次喔,是哈尼族弓拉弦鸣乐器。汉族称牛角琴。流行于云南省红河哈尼族彝族自治州石屏、元阳等地。琴体小巧,琴杆木制,全长仅40厘米。琴头与月琴(弦子)近似,向后微弯,呈弧形。中间开弦槽,下设山口,两侧各置一轴,左上右下。琴杆呈圆柱形,..

2025-10-25哈尼族有多种自称,以哈尼、卡多、雅尼、豪尼、碧约、布都、白宏等自称的人数较多。另外还有糯比、糯美、各和、哈鸟、腊米、期的、阿里卡多、阿古卡多、觉围、觉交、爱尼、多塔、阿梭、布孔、补角、哦怒、阿西鲁玛、西摩洛、阿木、多尼、卡别..

2025-10-25哈萨克族的历史源远流长。最早见于15世纪中叶,由古代乌孙人和突厥人的后裔组成、后有12世纪初西迁的部分契丹人后裔和13世纪初兴起的蒙古人的若干部落以及15世纪脱离乌孜别克汗国东迁的部分操突厥语的游牧部落长期融合而成。哈萨克人除少数从..

2025-10-24扫描二维码分享到微信或朋友圈